Les participants au colloque international sur les crimes de la France coloniale en Afrique, en cours depuis deux jours à l’université de Bejaia, ont été unanimes, hier lundi, à les décrire comme étant des «crimes de guerre» perpétrés à large échelle sur le continent.

«Le mode opératoire était le même. Il répondait à un souci unique, celui d’étouffer dans l’œuf toute velléité de remise en cause de l’ordre colonial établi», a souligné, à ce propos, l’historien camerounais, Ferdinand Martial Nana, ajoutant qu'au lendemain de la libération de la France du joug nazi en 1945, «la répression sanglante a pris des proportions inouïes».

L'intervenant camerounais a attribué cet excès de violences à «l’état exsangue et affaiblie de la France au sortir de la guerre et au fait qu'elle voulait se reconstruire rapidement».

Il a ajouté que «pour éviter de se confronter aux risques de voir apparaitre des révoltes un peu partout, l’administration coloniale a pris les devants, en privilégiant la voie de la répression menée sous le motif du maintien de l’ordre».

«Cette répression n'a fait que favoriser l’émergence des mouvements nationalistes, lassés par la domination et l’exploitation prédatrice des richesses de leurs pays, et le déclenchement de la lutte armée en 1955 au Cameroun», a-t-il dit.

D'autres intervenants ont relevé que le scénario a été le même dans plusieurs contrées du continent africain, dont Madagascar, où les massacres se sont multipliés dès 1947, ouvrant une plaie béante dans la mémoire collective, rendue au public avec beaucoup de fidélité et d’émotion par la jeune cinéaste du pays, Marie Ranjamara, à travers un film documentaire.

L’œuvre relate les procédés coloniaux pour s’accaparer des terres et les méthodes utilisées pour modifier l’économie locale, entièrement conçues dans le sens de l'enrichissement des colons et de la métropole au prix d’intenses bravades et de meurtres.

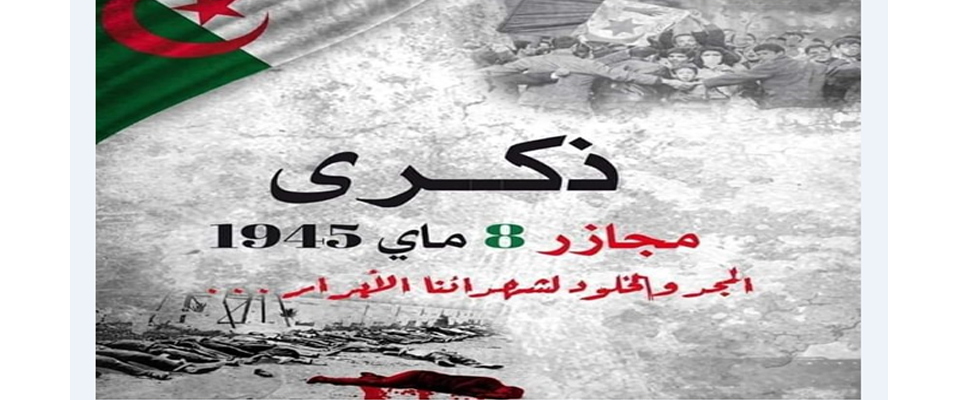

Des milliers de personnes ont payé le prix fort des crimes de la France coloniale en Afrique, à l’instar du Sénégal ou de l’Algérie dont l’exemple reste absolument singulier et sans équivalent, ont souligné des intervenants.

Les historiens algériens, Mahmoud Meddour et Zidine Kacimi ont en fait la démonstration, en s'appuyant sur des documents, rapports et messages de l’armée coloniale, qui tous abondent dans le sens de la préméditation des crimes, de leur mise en œuvre méthodique et de leur ampleur et leurs horreurs.

Dans sa communication, l'historien américain, Benjamin Claude Brower, a dit «être offusqué» du fait qu’a ce jour, il n'a pas eu de procès pour juger les grands auteurs des crimes commis par la France coloniale en Algérie, comme à Nuremberg pour les Nazis.

Radio Algérienne

Radio Algérienne